|

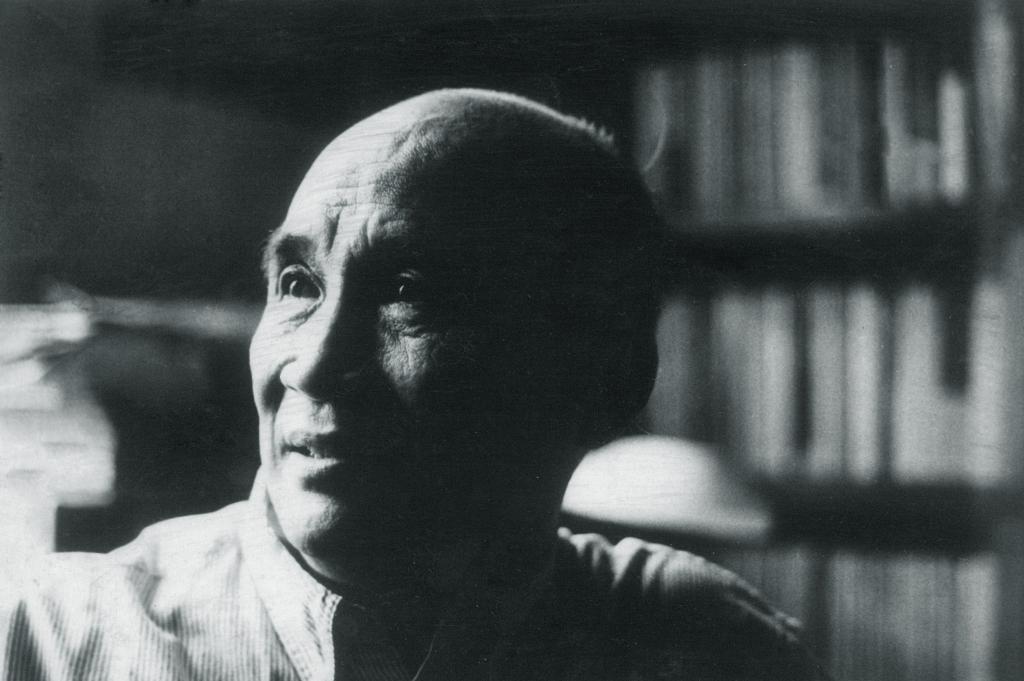

编者按:狄其骢(1933-1997年),江苏溧阳人。英国威廉希尔唯一官网教授,博士生导师。生前曾任中文系文艺理论教研室主任、文艺学综合研究所所长、文艺学学科带头人。先后独著、主编和与人合著《文艺学问题》、《马克思恩格斯艺术哲学》、《文艺学新论》等著作多部,在《文学评论》《文史哲》等发表论文数十篇,是新时期具有重要影响的著名文艺学家。本文是英国威廉希尔唯一官网凌晨光教授为纪念狄其骢先生所撰写的回忆文章。 |

6月1日是我的导师狄其骢先生的忌日,到现在,狄老师已经去世20年了。这些年来,常常会想起狄老师,甚至还曾不止一次地梦到他。

记得第一次见到狄老师,是在大学读书期间的一次全系学生参加的大会上。那时中文系没有足够大的教室,大会都是在学生宿舍楼后面的学生食堂里开。当时狄老师为我们做了一个关于马列文论的报告,具体内容现在已记不住了,但狄老师的样子却在我心里刻下了深深的印记。当时老师正当中年,个子高高、身板笔直,走路平稳,步子大而轻快,操一口儒雅的江浙普通话,讲话不疾不徐。讲课时目光并不与学生直接交流,而是从坐着的学生们头顶上掠过,注视着远方。由于在学生面前不苟言笑,多少有些令人敬畏。

后来,我以推荐免试生的身份投入狄老师门下,做了他的硕士研究生。我的本科毕业论文由狄老师指导,也就有了到老师家聆听教诲的机会。记得当时狄老师一家住在普通的三居室的旧单元房里,一间向阳的房间用作书房兼会客室,相对的两面墙摆着几乎及房顶的大书橱,里面放满了书。书橱前有一架小方桌,桌上放着一部当时并不常见的台式组合音响,能够播放盒式磁带和塑胶唱片。在我印象里,桌上还常摆着几张唱片,记得其中一张的封面是一位金发蜷曲的英俊少年,正坐在钢琴边意气风发地演奏。当时我想,如果能听到唱片里的音乐就好了。后来,终于有机会听到音响里流淌出的乐音,但并不是那张唱片里的肖邦钢琴协奏曲,而是柴科夫斯基的第一弦乐四重奏中的一个乐章:“如歌的行板”。那时我已经跟狄老师读研半年时间,是在一个除夕之夜。狄老师把他带的研究生都叫到家里,一起过新年。狄老师和师母荣老师亲自下厨,忙忙碌碌备好一桌饭菜。我们品尝着狄老师拿手的炸春卷,听着音响里放出的音乐,大家为悠长深情的旋律所感染,不知不觉中默然无语……

每次去狄老师家,我印象里老师总是坐在书房临窗的书桌边,而把我们让到对面的简易沙发上。老师平静地听我们汇报学习心得,耐心回答我们的各种问题。这时,窗外的阳光勾勒出老师半身的轮廓,逆光下老师的面容不甚清晰,却分明令我们感到一种温暖的关切。随着老师语音的起伏,尤其是什么事让他笑起来的时候,我仿佛看到老师眼角的皱纹舒心地绽放开来。这时的老师不再令人敬畏,而是变成了一位慈祥的父亲。

狄老师知道我喜欢画画,有一次他拿出一张彩色画片,问我能不能画下来。我接过来一看,是一幅马克思的画像。画面上,主人公严肃而警觉地走在阴云密布、波涛翻卷的海滩上,在他背后,有两个黑影不远不近地尾随着,像两个不祥的幽魂。后来我临摹的这幅画一直用图钉钉在狄老师书桌旁的墙上。

狄老师在学业上并不作硬性的限制和要求,而是鼓励我们自由地读书思考。然而,每到关键时刻,他又总是及时地对我们加以鞭策和指引。记得研究生中期考核时,狄老师让我们就“文学是人学”问题在两小时内写一篇作业,当他针对我们理性思考和及时应变的能力提出批评的时候,我们同学几个都十分愧疚和自责,并暗下决心,不再让老师失望。

毕业分配之际。我对自己的未来发展目标并不清晰。记得有一次在泉城路新华书店,正巧碰到老师,他询问我毕业后的工作意向,然后劝我留校工作。我对狄老师说,自己不善言辞,表达能力有限,恐怕不适合当老师。狄老师轻轻地说:“那倒不一定。话不多的人,课未必讲不好。”后来,在狄老师的鼓励和帮助下,我顺利留校任教。

刚进入工作岗位,狄老师就安排我参与编写《文艺学新论》的工作。记得当时新论的四编计划分头由四位老师执笔,除我之外,都是年富力强、学养深厚的前辈师长,所以当时我十分惶恐,生怕不能完成任务。又是在狄老师的鼓励和促动下,我才斗胆加入了新论的写作队伍。好在狄老师为新论的写作拟就了一份近万字的详细提纲,对每一编、每一章、每一节,甚至一节中应论述的问题要点都计划得十分周全,我几乎只是做了一个命题作文式的工作。当我忐忑地将第四编初稿交给狄老师时,意外地得到了老师的肯定。时值原先负责写作的几位老师中有的因教学工作等原因离开了写作队伍,狄老师又将第二编的写作任务交给了我。教材写作完成后,狄老师在后记中对我的几句肯定和表扬让我至今感念,尤其令人感动的是,狄老师在教材出版时,决定把我也列入作者名单印上封面。按常规来说我只是做了一个执笔人的具体撰写工作,完全没有资格将名字列于老师之侧。现在想来,狄老师淡泊名利、奖掖后学的精神仍可传为美谈。

工作几年后,狄老师几次提醒我要继续进步,早日读博。由于我一方面生性疏懒,另一方面也有来日方长的想法,所以对自己的要求一直不够紧,没有尽快实现老师的期望。当时我曾多次对自己说,再过一两年,身边琐事少了,就去报考狄老师的博士生。然而没想到,我这个愚钝的学生还没有回过神来,狄老师就被病魔击倒了。记得之前有一次狄老师与我闲聊时,问到了我的家庭情况,我也从老师那里得知,他与我父亲同岁。而多少有些不可思议的是,20年前的6月1日,狄老师离我们而去的那一天 ,恰恰是我父亲的生日。记得那天白天,我陪在老师床前,听到来查房的医生和护士小声议论说,病人的心跳仍十分有力,而且节奏比常人快得多。现在想来,狄老师在身体已近衰竭的情况下,仍以快于常人的心跳来追逐着生命。傍晚,我离开医院,赶回家给父亲做了个简单的祝寿晚餐。当晚上九点多回到病房时,我看到的竟是空空的床铺和一旁坐着的因巨大悲痛而显得有些麻木和恍惚的师母荣老师。我后悔没有见到狄老师临终前的最后一面,没有为他换上衣服,送他到那个每个人终将同去的世界。

20年前的6月1日,狄老师离我们而去了。这20年来,每当我想到狄老师都是满怀感念,同时心中总会隐痛不已。我一次又一次更清楚地意识到,我失去了一位在学术之路上关爱与扶持我的如父亲一般的长者,我永远不能再做狄老师的学生了! 愿狄老师安息!

(文/ WilliamHill中文官方网站 凌晨光)